転石層に対抗する新工法、KPC重錘式掘削工法

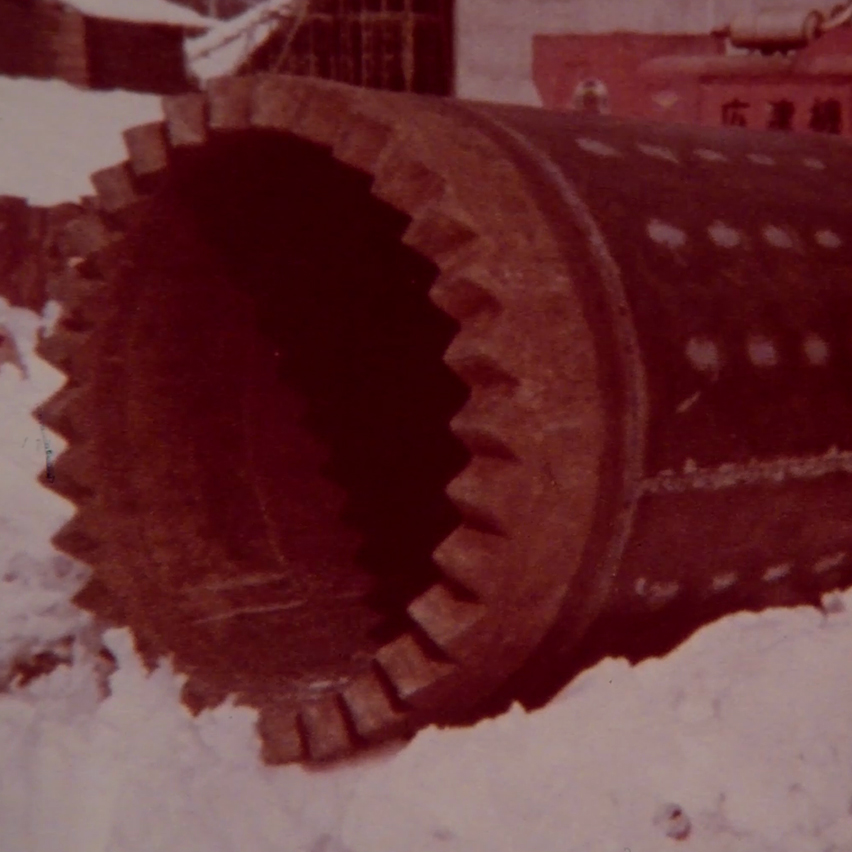

最終的に採用されたのが、「KPC重錘式掘削工法」でした。これは大型の重錘を自由落下させる打撃力で転石や岩盤を砕くパーカッション方式の一種で、オールケーシングによる孔壁保持が可能という大きな利点があります。一方で、火山泥流層内の転石を打撃した際、シルトによるクッション効果で十分な掘削力が発揮できるのか、またケーシングの圧入がスムーズに行えるのかなど、多くの技術的課題を抱えていました。そこで工事チームはディープウエル工法により地下水位を下げて孔壁崩壊を防ぎ、重錘やケーシングの形状を改良するなど、さまざまな対策を講じながら試行錯誤を重ねていきます。

現場の課題に対応し、困難を克服

特に、大きな転石に対しては掘削スピードが著しく低下し、一部では1本の杭を掘るのに17日間もの時間を費やす場面もありました。それでも、ケーシングと重錘の隙間を極端に小さくした“リング重錘”の導入などを行い、ついには103本もの場所打ちコンクリート杭を設計通りに施工することに成功します。約11か月にわたる工事を終えた成果は、困難を乗り越えた画期的な事例として高く評価されました。転石と地下水に悩まされながらも、KPC重錘式掘削工法の可能性を切り開いたこの現場の経験は、後の橋梁基礎工事にも大きな影響を与え、基礎技術の一層の進歩を促す貴重な礎となったのです。